大阪国際がんセンター

Q:医療情報マネジメント学会で発表された弊社「エルフ・ヒポクラテス」を活用した貴院の取組事例についてお聞かせください。 婦人科において件数が...

株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

CASE

がん研究会有明病院

公益財団法人がん研究会有明病院(以下、がん研有明病院という)における管理会計に基づいた医療経営管理支援システム(以下、エルフ・ヒポクラテスという)を導入した経緯、システムを稼働させるまでのポイント、およびシステムを活用した経営基盤強化のための取り組み事例について、常務理事 櫛山博様、医療戦略ユニット 鈴木和彦様、櫻畑知広様にお話をお聞きしました。

がん研有明病院は2011年4月にDPC対象病院となりました。それ以前のDPC準備病院の頃から、DPC分析ツールを使用して、DPC/PDPSと出来高請求との比較を行っていました。診療の内容およびプロセスをDPC/PDPSに対応する上では有効であったのですが、DPC対象病院移行後は、経営層および診療側双方から、「このような包括-出来高差額分析では本当の医業収支がわからない」と意見が出ました。

DPC/PDPSと出来高請求の比較を行う事は新旧二つの請求方式を比べるだけですので、DPC対象病院移行後はあまり意味がありません。今後の経営強化のためには原価に基づいた管理を行い、DPC別・診療科別・病棟別など様々な角度・視点から医業収益に対する医業費用を可視化することが必要と考えるようになりました。

まず、当院の場合、原価に基づいた管理(原価管理)を行う意義は、財務会計的に細かく1円単位の費用について議論するのではなく、管理会計的に経営判断や診療部門における改善活動に活かすための情報を提供するという認識でおります。

原価管理の目的は単純に「この診療科はプラス、この診療科はマイナス」と評価することではありません。例えば、一連の医療の中で医業収益に対する医業費用を可視化したうえで、どこに無駄や課題があるのかを把握して、その改善に取り組むことによって、経営強化に繋げることです。

また、医師や看護師をはじめ、全職員がコスト意識や採算意識を持つことだと考えています。(写真は、櫛山常務理事様)

病院で原価管理を導入する際に、おそらく事務部門だけでは上手くいかないと思います。当院の場合では院長主導の取り組みであるということを、医師をはじめ、職員に理解いただき、コンセンサスを得ました。

例えば、当院では医師の給与費についてはタイムスタディを基に費用を配賦しております。システムの稼働前に常勤・非常勤の全医師300名以上一人につき1週間分のタイムスタディ(勤務実績調査票)を行いました。これは、院長のリーダーシップが無ければ、決して実現ができなかった取り組みだと思います。

医師の協力以外にも、システムを稼働させるためには経理部門、人事部門、購買・物流部門、システム部門、そして医事部門の各部署が持っているデータを収集する必要があります。データによっては複数の部署で重複して持っているデータがある反面、定義や属性が違っていたり、必要な情報が漏れていたりすることもあります。

そうした院内にある様々なデータをシステムに取り込めるようにするには、部署間で随時打合せを重ねて、協力を得ることが大切です。

つまり、原価管理システムの運用部署は、他部署から協力を得て、システム稼働のための調整を行えるように、日頃からコミュニケーションを図っていることが重要だと思います。

全医師に対するタイムスタディの件とは矛盾するかもしれませんが、最初から、例外的なコスト発生事象まですべてを反映するような、精度にこだわり過ぎない方が良いと思います。まずは、原価管理システムを導入して運用を始めてみることが大切です。その上で顕在化した課題については、一つ一つ対応し、徐々に精度を上げることが重要だと思います。

例えば、当院では病理医の給与費は病院ではなく、研究所になります。しかし、病理医の診療は当院の収益になります。そうした問題をどうするか一つ一つ稼働へ向けて取り決めていきます。そうした際にも、PRRISMが柔軟にサポートをしてくれました。(写真は医療戦略ユニット 鈴木様)

エルフ・ヒポクラテスが稼働して原価管理を導入しましたが、すぐに結果や効果が出たという事はありません。当然のことではありますが、導入後の短期間で直接的に収益増や利益増に結びついたという実感はありません。

しかし、徐々にではありますが、職員の意識が変わって来たと思います。当初は興味を示さなかった部門でも、最近はエルフ・ヒポクラテスの数値に興味を示すようになり、逐次利用者のアカウントを追加しています。

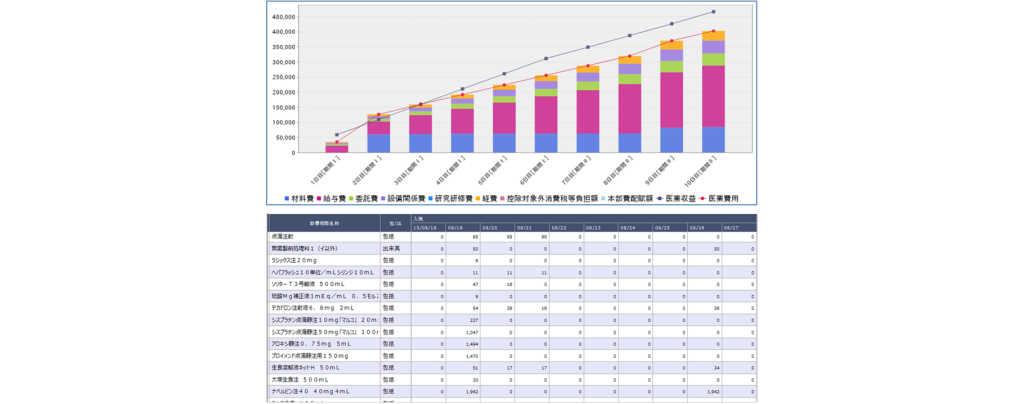

院内での活用方法は色々ありますが、定例報告を継続する中で、診療部門からも、例えば、「使用する薬剤を変えた場合はどうなるか」、「パス日数を見直したいが最適な日数は何日が望ましいのか」、などの質問を受けることが増えました。このような場合は、エルフ・ヒポクラテスの分析結果に基づいて情報提供をしたり、一緒にデータに基づいて検討をしたりして、診療部門におけるPDCAを支援しています。これは診療部門の経営参画であり、エルフ・ヒポクラテスの導入による特筆すべき効果であると思っています。(写真は、医療戦略ユニット 櫻畑様)

いくら経営的に有益な情報であっても、興味を持ってもらわなければ何にもなりません。診療側に興味を持ってもらうには、診療科の特性に合わせて資料を作成する工夫が必要です。システム画面をそのまま見せても、ピンと来ない可能性が高いと思います。診療科によっては材料費を細かく知りたい、給与費を知りたい、など要望も様々ですので、診療科の要望をしっかりと把握するために日ごろからコミュニケーションをとることが重要です。

さらに、興味を持ってもらえれば、診療科単位だけでなく、興味の深まりや要求に応じて、疾病別、DPC別、レジメン別、術式別、病棟別、患者別、などの単位で情報を提示しています。その上で、何か改善できる点がないか分析して、提案をします。まずは興味を持ってもらうこと、それが何よりも大切だと思います。(写真は、院内の会議の様子)

エルフ・ヒポクラテスを使った原価管理を導入することで、短期的に医業収益増や医業利益増に結び付くことよりも、長期的に見れば職員の意識が変わったという事が何よりも大きな効果だと思っています。これが、今後当院がより一層の経営強化を推進していく上での「資産」になると考えています。

導入から5年が経ちましたが、今後はより多くの職員、特に医事課スタッフや経営企画部門スタッフがエルフ・ヒポクラテスを使った原価管理について熟知し、診療側や病棟スタッフと対話ができるようになれば良いと思います。そのためのコミュニケーションツールとして非常に有効なツールですし、病棟別、コメディカル部門別やシミュレーションなどの多様な分析機能を使いこなすことで診療部門を含めた全院的な体質強化、PDCAの支援ツールとしてより高度に利用できるような取り組みを展開していきたいと考えています。

その際に利用ノウハウの提供や機能アップへの対応など、これからも他社にはないユーザーオリエンテッドなサポートをPRRISMさんに継続していただけることを期待しております。(写真は、右より医療戦略ユニット 櫻畑様、芳村様、鈴木様、弊社カスタマーサポート担当山本)

※この情報は取材当時のものです。

Q:医療情報マネジメント学会で発表された弊社「エルフ・ヒポクラテス」を活用した貴院の取組事例についてお聞かせください。 婦人科において件数が...

Q:まず、エルフ・ヒポクラテスを導入された理由をお聞かせください。 ―「DPCと出来高の比較では、本当の収支がわからないとの意見があった」 ...

様式1クリエイター導入前の院内課題 当院では2016年9月よりデータ提出加算算定を目指すことを方針として決定しておりましたが、調査に参加する...

様式1クリエイター導入前の院内課題 平成26年度診療報酬改定を期に新設された地域包括ケア病床ですが当院でも経営方針としてこの入院基本料を届出...