COLUMN

2026年度(令和8年度)診療報酬改定コラム:短期滞在手術等基本料3に関する2026年度診療報酬改定の方向性と病院経営への示唆

2025.12.10

株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

NEWS

& COLUMNS

COLUMN

2025.08.06

NDBとは、厚生労働省保険局が管理しているレセプト情報・特定健診等情報データベースのことです。

日本国民の医療費請求や特定健診等の情報をほぼ網羅した大規模なデータベースであり、大学や研究機関、製薬企業、そして医療政策に関わる方々にとって、NDBのような信頼性が高く包括的なデータは、研究や事業戦略を推進する上でその重要性を増してきています。

本記事では、医療データの専門家である研究員の視点から、NDBについての基本情報や、その特徴から具体的な利用方法、NDBデータを活用した分析事例まで、詳しく解説します。

NDBとは、「National DataBase(ナショナルデータベース)」の略称で、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、厚生労働省が主体となって構築・運用しています。

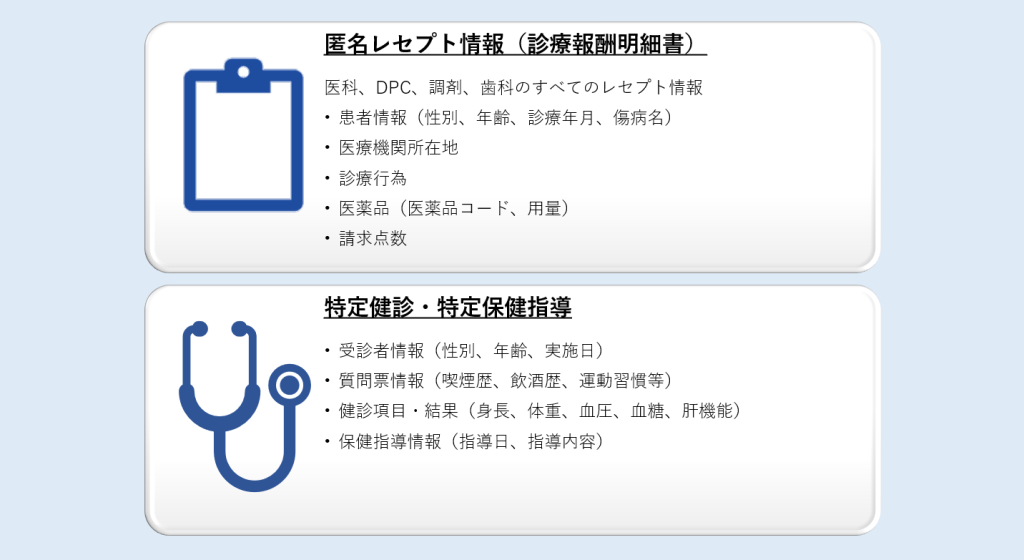

NDBは匿名医療保険等関連情報データベースであり、日本全国の医療機関から提出される「診療報酬明細書(レセプト)の情報」と、40歳から74歳までの国民を対象とした「特定健診・特定保健指導の情報」の2種類のデータが蓄積されています。

その目的は、日本国民の健康維持と、より質の高い医療を効率的に提供するための客観的な根拠(エビデンス)を得ることです。

NDBは2009年度からデータの蓄積が開始され、現在では10年分以上にわたる膨大なデータが格納されています。

NDBが登場する前までは、臨床現場で得られる医療のビックデータ、いわゆる「RWD(リアルワールドデータ)」として、民間のデータベースを利用することが一般的でした。しかし、データを構成する保険者や医療機関に偏りがある等、データに内在するバイアスの課題を抱えていました。

その点、NDBは約99%のレセプト情報が集約されています。さらに近年はHICというクラウド上でのNDB解析基盤の登場によって、データ入手にあたっての各種のハードルが緩和され、研究への利用がしやすくなりました。

「国民皆保険制度」を持つ日本だからこそ実現できたナショナルデータベースは、医療政策の立案・評価、医学研究、医薬品開発など、様々なヘルスケア領域での活用が期待されています。

NDBがなぜこれほどまでに重要視されるのか、その特徴とデータの内容を詳しく見ていきましょう。

NDBデータは、その公益性の高さから、特定の目的を持つ様々な医療組織や専門家によって利用されています。

NDBは主に2種類の情報から構成されています。

これら2つの情報のほとんどは、個人が特定できないように加工されたIDによって連結が可能です。

NDBのデータを利用するには、大きく分けて2つの方法があります。一つは誰でもインターネット上で手軽に利用できる「NDBオープンデータ」、もう一つはより詳細な分析が可能な「第三者提供」です。

NDBオープンデータとは、NDBデータから厚生労働省が作成した汎用性の高い基礎的な集計表です。「NDBオープンデータ分析サイト」を通じて、年1回公開しています。

利用にあたって申請や料金は不要で、誰でもウェブサイトから閲覧・ダウンロードが可能です。(参考文献①)

より専門的で詳細な研究を行いたい場合は、個票データ(ローデータ)が必要となります。例えば、「特定健診・特定保健指導の内容別に効果比較を行いたい」といった場合には、「NDBデータの第三者提供」が適していると言えます。

公益性の高い研究等を行うことを目的に、厚生労働省に利用を申出し、審査を経て承認された場合にのみ、匿名化された個票データが提供される仕組みです。

利用できるのは、国や大学、公的研究機関、製薬企業など、利用目的の公益性が認められたケースに限られます。手続きは複雑で準備が必要となるため、必要に応じて外部委託するのがおすすめです。

NDB・HIC分析支援サービスのお問い合わせはこちら↓

HIC(「医療・介護データ等解析基盤」の略称)とは、NDBを解析用に処理したクラウド上の解析基盤です。

HICを利用することによって、NDB利用のシステム要件を満たすサーバ(解析環境)を利用者側が用意する必要がなくなり、リモートアクセスが可能となりました。

DPCデータや予防接種記録などの各公的データベースとの連結も進められており、HICで扱えるNDB以外の公的データベースは今後も増えていく計画になっています。

次に他のデータベースにはないNDB利用のメリットや研究利用の際のハードルをお伝えします。

NDBが他の医療データベースと比較して持つ優位性は、以下の3点に集約されます。

①全レセプトデータの99%をカバー

NDBは電子レセプトを対象としているため、紙レセプトを除き、国内で行われた99.9%の保険診療をカバーしています。(参考文献②③)

指定難病医療や生活保護受給者への医療などの公費医療の診療報酬明細書も含まれています。特定の病院や調査協力者に限定されたデータとは異なり、地域や医療機関の偏りがないため、レセプトデータから見える日本全体の医療の実態をバイアスなく反映した分析が可能です。

②経時的な変化の追跡可能性

2009年度から継続的にデータが蓄積されているため、10年以上にわたる長期間での変化を追跡できます。これにより、新しい治療ガイドラインの導入による診療パターンの変化や、新薬登場後の処方トレンドの変遷、疾患構造の変化といったダイナミックな分析が可能になります。

③診療情報と健診情報の連携

前述の通り、レセプト情報と特定健診等の情報を連結できる点が大きな強みです。これにより、「血圧が高めの人は、将来的に心疾患で受診するリスクがどれくらい高まるか」「特定保健指導を受けた群と受けなかった群で、その後の医療費に差は出るか」といった、予防医療の効果検証や疾病リスクの予測モデル構築など、多角的な研究が可能になります。

NDBの利用、特に第三者提供による個票データの分析には、いくつかの実践的なハードルが存在します。ここでは主に2点ご紹介します。

①利用申出の手続きの複雑さ

第三者提供を受けるためには、詳細な研究計画書を作成し、倫理的な配慮やデータ管理体制の適切性などについて、厚生労働省の審査をクリアする必要があります。

近年NDBの活用推進により、手続きの簡略化や審査期間の大幅短縮が図られているものの、データセットによっては申請から承認までには数ヶ月以上を要することも少なくありません。

②データハンドリングの高度な専門性

提供されるデータによっては数テラバイトにも及ぶ膨大なものもあり、さらに、データ構造が独特です。研究目的に合わせて整形・加工する作業には、NDBに習熟した者の関与が必須と言えます。またNDBデータの利用にあたってセキュリティの確保が義務付けられています。

上記のハードル、特にITインフラの構築やデータハンドリングの専門性を自組織内ですべて賄うのは、多くの研究室や企業にとって容易ではありません。

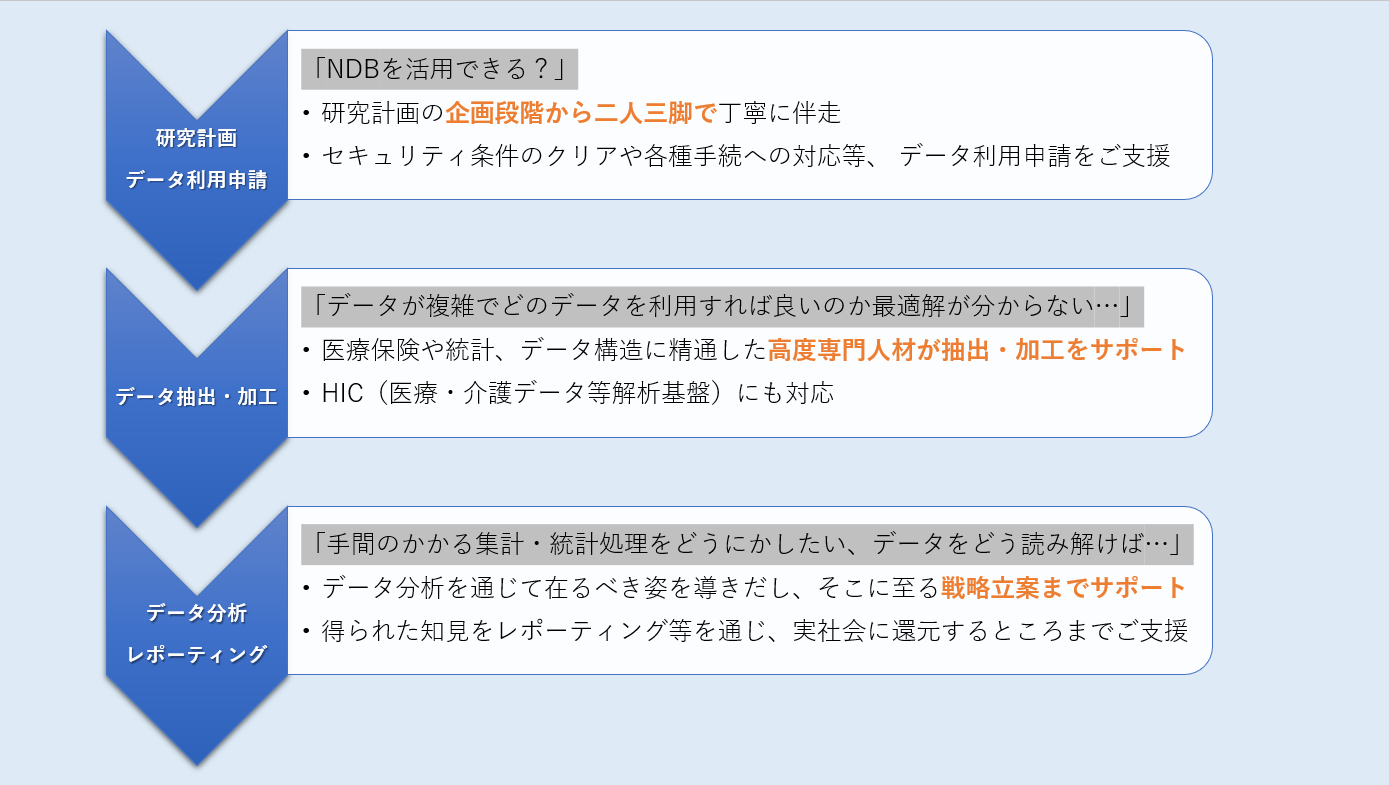

そのためNDB・HIC分析支援サービスを活用するのがおすすめです。当社は、医学的知見に基づく解析技術をもって以下のようなサポートを提供しています。

煩雑な申請手続きやデータ処理だけでなく、研究計画の企画から分析レポートの作成まで一貫してサポート可能です。

また、研究実施のさらに先を見据え、単にデータレポートの納品だけでなく、結果に対しての提言も行うなど、実社会に還元するところまでご支援いたします。

NDB・HIC分析支援サービスのお問い合わせはこちら↓

実際に、ナショナルデータベースはどのように活用されているのでしょうか。

上記のようにNDBに蓄積された大規模なデータベースは、研究から具体的な政策提言まで様々なヘルスケア領域で活用されています。(参考④⑤)

本記事では、NDB(ナショナルデータベース)について、その概要から特徴、利用方法、そして具体的な活用例を解説しました。

NDBは、全国民のレセプト情報と特定健診・特定保健指導情報を統合した、極めて網羅性の高い世界トップレベルの公的医療データベースであり、さらなる活用が期待されています。

ビッグデータであるがゆえに、アクセス手続きの複雑さやデータハンドリングの専門性といったハードルも存在しますが、専門の分析支援サービスなどを活用することで、その障壁を乗り越えることが可能です。

NDB・HIC分析支援サービスのお問い合わせはこちら↓

参考文献

① NDBオープンデータ分析サイト|厚生労働省

② レセプト請求形態別の請求状況(令和2年度)|社会保険診療報酬支払基金

③ NDBの利用を検討している方へのマニュアル(令和7年5月版)|厚生労働省

④ NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)を活用した査読付き論文リスト|一般社団法人臨床疫学研究推進機構

⑤ 匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告)|厚生労働省