株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

NEWS

& COLUMNS

ニュース

【受付中】ゼロから学ぶ!「様式9」理解度向上セミナー

SEMINAR

2025.11.14

※本セミナーは2024年度診療報酬改定の対応済みです。

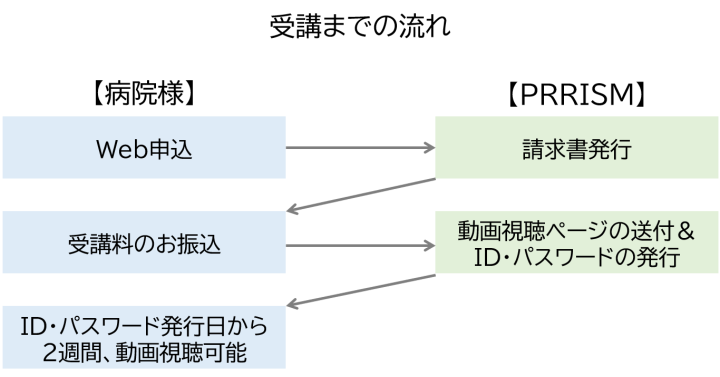

2023年4月に開催し、大変ご好評だったセミナーを、受講者様の好きな時期に(2週間)視聴できるようにしました!

「入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類(いわゆる様式9)」は、適時調査で重点的にチェックされる重要な書類です。また、入院料に関わる書類のため、万が一返還金が発生したときのインパクトも大きくなります。しかしその一方で、記載方法のルールが複雑で理解が難しいとも言われています。

看護部は入職、異動、退職などで体制が変わりやすく、次のようなお悩みやご要望をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

■「様式9」を理解している人が少ないので、対応できる職員を増やしたいけど、教育をしている時間がない

■ 実務をしながら引き継ぎを受けたけど、体系的に学び直したい

そのようなお悩みを解決するために、前回開催時に非常に好評だった様式9理解度向上セミナーをいつでも好きな時期に受講できるようにいたしました。

新任の看護師長の学びの機会として、また、自院の適時調査への対応が誤っていないかを事前確認する場としてご活用いただけると幸いです。

【受講者様の声】

「現在、様式9作成を担当しています。前任者から詳細なオリエンもなく何となくで作成していましたが、今回のセミナーで誤りに気づけたので良かったです。」

「今後適時調査を控えています。事前提出書類として作成した様式9と見比べながら視聴させていただきました。基本的にシステムで作成していますが、1か所設定誤りを見つけることができました。助かりました。」

「今まで、理由もよくわからずに委員会の時間を控除したり、届出添付書類を作成していたので、計算方法などを知ることができてよかったです。」

「自身の理解が間違えていないことを確認できました。各所属長への教育に適切な内容でした。」

留意事項

〇本Webセミナーは、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

弊社からの申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

医療の質指標を読み解く(全9回)第7回:「d2(真皮までの損傷)」以上の褥瘡発生率

COLUMN

2025.11.12

第7回は「『d2(真皮までの損傷)』以上の褥瘡発生率」についてお話しします。

「褥瘡」とは、寝たきりの患者さんなど、同じ体勢で長時間過ごすことで、体の特定の部位に圧迫が加わり、血行不良となって皮膚や組織が壊死してしまう状態のことです。

褥瘡は、患者さんに強い痛みを与え、感染症のリスクを高め、治癒までに長い時間を要することがあります。褥瘡の発生を防ぐことは、患者さんのQOLを守る上で、重要なケアの一つです。

この指標で特に注目するのは、「d2(真皮までの損傷)」以上の褥瘡です。

1.なぜ「d2」以上が重要なのか?

褥瘡は、その重症度によって段階的に分類されます。

d1(発赤):皮膚の表面に赤みがある状態。適切なケアをすれば比較的早く治ります。

d2(真皮までの損傷):皮膚の表面だけでなく、真皮(表皮の下の層)まで損傷が及んでいる状態。水疱やびらん(ただれ)がみられます。

d3(皮下組織までの損傷):脂肪組織まで損傷が及んでいる状態。

d4(筋・骨への損傷):筋肉や骨まで損傷が及んでいる状態。

このうち、「d2」以上の褥瘡は、適切な体位変換やスキンケアが不十分だったことを示唆する、重症な褥瘡と見なされます。

「褥瘡発生率」という単純な指標では、軽症なd1も含めてしまうため、病院全体のケアの質を正確に評価しにくい場合があります。しかし、「d2」以上の発生率を追跡することで、「未然に防ぐべき重篤な褥瘡がどれだけ発生しているか」を客観的に評価できます。

この指標が低いということは、「褥瘡予防のためのケアが、患者さんの状態に合わせて適切に実施されている」ことを示唆します。

2.指標の計算式

この指標は、以下の式で算出されます。

「d2」以上の褥瘡発生率(%)=(褥瘡(d2真皮までの損傷)以上の褥瘡の発生患者数 / 退院患者の在院日数の総和)× 100

3.指標を改善するための取り組み案

入院時の褥瘡リスク評価の徹底

入院時に、患者さんの褥瘡リスクを評価する「ブレーデンスケール」などのアセスメントツールを活用します。ハイリスクと判断された患者さんに対しては、褥瘡予防計画を立て、個別のケアプランを作成します。

多職種連携による予防策の実施

看護師が中心となって、定期的な体位変換、スキンケア、栄養管理を行います。医師や薬剤師は、褥瘡を悪化させる可能性のある病気や薬のチェックを行います。栄養士は、褥瘡の治癒を促すための栄養指導を行います。

褥瘡ケアチームの設置と活用

褥瘡認定看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が中心となり、医師、薬剤師、栄養士などからなる「褥瘡ケアチーム」を設置します。褥瘡が発生した患者さんや、ハイリスクな患者さんの回診を行い、より専門的な視点からケアを検討します。

4.データ分析の視点:事務職員が果たす役割

この指標の改善に繋がる事務職員の貢献として、以下が挙げられます。

①褥瘡発生データの「見える化」

褥瘡の発生状況をグラフ化し、「見える化」します。「特定の病棟で発生率が高いか?」「入院後どのくらいの期間で発生しやすいか?」「特定の疾患を持つ患者さんに多いか?」といった視点で分析することで、改善すべきポイントを特定できます。

②褥瘡予防用具の導入効果の検証

新しい体圧分散寝具やクッションを導入した場合、データ分析を行い、導入前と後での「d2」以上の褥瘡発生率の変化を数値で示します。これにより、その用具の有効性を客観的に証明できます。

5.おわりに

褥瘡予防は、単なる治療行為ではなく、患者さんの苦痛を減らし、尊厳を守るための重要なケアです。褥瘡発生データの集計・分析を通して課題を抽出し、改善につなげることで、患者さんの尊厳を守るという医療の根幹をなす活動に貢献できます。 次回は「65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合」についてお話しします。

医療の質指標を読み解く(全9回)第6回:手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

COLUMN

2025.11.05

第6回は「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」についてお話しします。

手術を受ける患者さんにとって、最も怖い合併症の一つが「手術部位感染(SSI: Surgical Site Infection)」です。手術の傷口から細菌が侵入し、感染症を引き起こすもので、患者さんの回復を遅らせ、入院期間の延長や治療費の増加につながります。

SSIを予防するために、手術前に「予防的抗菌薬」を投与することが広く行われています。予防的抗菌薬は、適切なタイミングで投与されることが重要であり、今回の指標ではそのタイミングを評価します。

1.なぜ「1時間以内」が重要なのか?

予防的抗菌薬は、血液中の抗菌薬濃度が、手術開始時に最も高くなるように投与することが理想とされています。

様々な研究の結果、「手術開始前1時間以内」に投与することが、最も効果的にSSIを予防できることが分かっています。

■ 1時間より前に投与:薬の効果が手術開始時には薄れてしまい、予防効果が十分に発揮されません。

■ 手術開始後に投与:すでに細菌が侵入している可能性があるため、予防効果が期待できません。

つまり、この指標が高いということは、「エビデンスに基づいた、効果的な感染対策が実施されている」ことを示唆します。

2.指標の計算式

この指標は、以下の式で算出されます。

手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)=(分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 / 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数) × 100

3.指標を改善するための取り組み案

手術室と病棟間の連携強化

手術室入室から手術開始までの時間を見込み、病棟で適切な時間に抗菌薬を投与できるよう、情報共有を徹底します。電子カルテ上で、抗菌薬投与の指示が自動的に手術開始予定時間から逆算して表示されるような仕組みも有効です。

薬剤師の関与

術前のカンファレンスに薬剤師が参加し、予防的抗菌薬の選択や投与タイミングについて、医師や看護師に情報提供を行います。術中に使用する抗菌薬が、最適なタイミングで手術室に届くよう、薬局と手術室の連携を強化します。

4.データ分析の視点:事務職員が果たす役割

この指標の改善においても、データ分析が役立ちます。

①投与時間の「見える化」と分析

手術記録と薬剤投与記録を統合し、「手術開始時間と抗菌薬投与時間の差」をグラフ化します。

「特定の時間帯の手術で投与時間が遅れがちか?」「特定の診療科の手術で未達率が高いか?」といった視点から分析することで、具体的な改善点を特定できます。

②SSI発生率との関連性分析

当該指標のデータと、SSI発生率のデータを組み合わせて、「予防的抗菌薬投与率が低い手術患者さんは、SSI発生率が高い傾向にあるか?」という視点で分析し、因果関係を数値で示すことで、この指標の重要性を院内に訴えることができます。

5.おわりに

手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率という指標は、手術の安全性、ひいては病院の信頼性に関わる重要な指標です。データを正確に集計・分析し、その重要性を医療従事者にフィードバックしていくことで、手術の安全文化を醸成することにつながります。 次回は「『d2(真皮までの損傷)』以上の褥瘡発生率」についてお話しします。

【受付終了】次回改定までに理解しておきたい「身体的拘束の最小化」

SEMINAR

2025.10.29

2024年度診療報酬改定にて、入院料の通則に「身体的拘束最小化の基準」が追加され、今年5月31日にその経過措置が終了しました。

「身体的拘束最小化の基準」を満たすことができない医療機関は、所定点数から1日につき40点を減算することになっており、仮に適時調査にて不適当と指摘された場合、経営的に大きな影響を受けることになります。

また現在は、認知症ケア加算と看護補助体制充実加算にて、身体的拘束の実施に着目した評価が設けられており、次回改定においても、身体的拘束に関連した新規加算や減算ルールが導入される可能性が議論されております。

本セミナーでは、主に以下のテーマを掘り下げて、身体的拘束への理解を深めるとともに、身体的拘束の最小化に向けた取り組みについて考えていきます。

■ 入院料通則の「身体的拘束最小化の基準」の要点(適時調査対策)

■ 身体的拘束の基本理解

■ 身体的拘束を避けるための取り組み

■ 身体的拘束の最小化に関するデータ活用の可能性

留意事項

〇本Webセミナーは、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

申込後、24時間経っても申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

医療の質指標を読み解く(全9回)第5回:広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

COLUMN

2025.10.29

第5回は「広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率」についてお話しします。前回は血液培養についてお話ししましたが、今回は視点を変え、「抗菌薬の適正使用」というテーマを掘り下げます。

「広域スペクトル抗菌薬」とは、さまざまな種類の細菌に効果を発揮する強力な抗菌薬です。重症の感染症や、原因菌が特定できていない場合に、患者さんの命を救うために使用されます。しかし、広域スペクトル抗菌薬を安易に、不必要に使用し続けると、抗菌薬が効かない「耐性菌」が出現するリスクが高まります。

そのため、抗菌薬を投与する前に、必ず原因菌を特定するための細菌培養を実施することが重要です。

1.なぜこの指標が重要なのか?

この指標が高いということは、原因菌が特定された上で、適切な広域スペクトル抗菌薬が選択されていることを示しています。感染症治療の基本は、原因菌を特定し、その菌に最も効果的な抗菌薬を、必要最小限の期間で投与することです。

しかし、原因菌が不明なまま広域スペクトル抗菌薬を使い続けると、以下のような問題が生じます。

■ 不必要な抗菌薬が投与され、耐性菌出現のリスクが高まる。

■ 本来効果のない抗菌薬を投与し続け、治療が遅れる。

■ 患者さんの腸内細菌叢を乱し、合併症のリスクを高める。

この指標を高めることは、これらの問題を未然に防ぎ、「安全で質の高い感染症治療」を提供する上で不可欠なのです。

2.指標の計算式

この指標は、以下の式で算出されます。

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)=(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) × 100

3.指標を改善するための取り組み案

抗菌薬適正使用のガイドライン策定

感染症治療の専門家(感染制御医師、薬剤師など)が中心となり、広域スペクトル抗菌薬の使用ルールを定めた院内ガイドラインを策定します。「広域スペクトル抗菌薬を処方する前に、細菌培養を必ず実施する」といったルールを明記します。

多職種連携による介入

薬剤師が、細菌培養が実施されていない広域スペクトル抗菌薬の処方箋を発見した場合、医師に「細菌培養の実施」を促します。感染対策チームが、定期的に広域スペクトル抗菌薬の使用状況を監査し、不適切な使用があれば、担当医師に直接フィードバックします。

4.データ分析の視点:事務職員が果たす役割

この指標の改善に寄与し得るデータ分析には、以下のような手法があります。

①処方データと検査データの統合分析

まず、薬剤システムから抽出した抗菌薬の処方データと、検査部門の細菌培養データを統合し、データベースを作成します。そのデータベースを使い、「広域スペクトル抗菌薬が処方されたのに、細菌培養が実施されていない患者」のリストを作成し、医療安全委員会へ提供します。

②「細菌培養未実施」ケースの原因分析

細菌培養が未実施だったケースについて、さらに深く分析します。

「特定の病棟で未実施が多いか?」「特定の診療科で未実施が多いか?」「特定の時間帯に処方された場合に未実施が多いか?」といった視点から分析することで、改善すべきポイントを特定できます。

5.おわりに

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率という指標は、耐性菌の出現という課題に私たちがどう向き合っているかを示すものです。この指標のデータを正確に集計・分析し、改善に活かしていくことは、患者さんの安全を守ると同時に、未来の医療を守るという重要な役割を担うことにつながります。 次回は「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」についてお話しします。

医療の質指標を読み解く(全9回)第4回:血液培養2セット実施率

COLUMN

2025.10.22

第4回は「血液培養2セット実施率」についてお話しします。

「血液培養」とは、血液の中に細菌や真菌がいないかを調べる検査のことです。高熱が出ている患者さんや、感染症が疑われる患者さんに対して行われます。血液から病原菌が検出されれば、それが原因菌である可能性が高く、適切な抗菌薬を選ぶための重要な情報となります。

この検査では、通常、「2セット」、つまり左右の腕など、2カ所の血管から同時に血液を採取します。この「2セット」で実施することが重要とされています。

1.なぜ「2セット」が重要なのか?

血液培養は、ただ単に「菌がいるかいないか」を調べるだけでなく、「検査結果の信頼性」を確保するために2セットで行う必要があるのです。

コンタミネーション(汚染)の判別

採血時に、患者さんの皮膚に元々いる常在菌(ブドウ球菌など)が、針を通して血液中に混入してしまうことがあります。これを「コンタミネーション」と呼びます。1セットしか採取しない場合、もし菌が検出されても、それが本当に患者さんの体内で増殖している菌なのか、それともコンタミネーションなのかを区別するのが困難です。しかし、2セットで採取し、両方のボトルから同じ菌が検出されれば、体内の病原菌である可能性が高いと判断できます。

菌血症の検出率向上

血液中の菌の数は、常に一定ではありません。発熱時でも、少ない場合もあれば、一時的に増えることもあります。2セットで採取することで、より多くの血液を検査でき、菌血症(血液中に菌がいる状態)を見つけ出す確率を高めることができます。つまり、血液培養2セット実施率が高いということは、「正確な診断に基づいた治療が行われている」ことを示唆していると言えます。

2.指標の計算式

この指標は、以下の式で算出されます。

血液培養2セット実施率(%)=(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数) × 100

3.指標を改善するための取り組み案

検査オーダーシステムの改善

医師が血液培養をオーダーする際に、初期設定として「2セット」が選択されるように、電子カルテのシステムを改善します。医師が1セットしかオーダーできないようにする、または1セットでオーダーする際に「なぜ1セットなのか」理由の入力を求める、といった仕組みも有効です。

監査とフィードバック

医療安全委員会や感染対策チームが、血液培養2セット実施率のデータを定期的に監査し、各病棟や部署へフィードバックします。実施率が低い部署に対しては、原因を一緒に分析し、改善策を検討します。

4.データ分析の視点:事務職員が果たす役割

この指標の改善においても、データ分析が役立ちます。

①実施率の「見える化」

血液培養2セット実施率を、月ごと、病棟ごと、医師ごとにグラフ化し、「見える化」します。実施率の低い部署や医師を特定し、集中的な改善活動の対象とすることができます。

②コンタミネーション率との関連性分析

血液培養の結果データ(菌種)と、実施セット数を組み合わせて分析します。「2セット実施率が低い部署は、コンタミネーション率が高い傾向にあるか?」という視点で分析することで、2セット実施がコンタミネーションを防ぐ上でいかに重要かを証明できます。

③抗菌薬適正使用との関連性分析

血液培養2セット実施率が低い場合、コンタミネーションと本物の菌の区別が難しくなり、不適切な抗菌薬投与につながる可能性があります。血液培養のデータと、その後の抗菌薬の処方データを組み合わせて分析し、「不適切な抗菌薬投与が、検査の不正確さから生じていないか」を検証できます。これは、病院全体の抗菌薬適正使用を推進する上で、重要な情報となります。

5.おわりに

血液培養2セット実施率という指標は、一見すると地味な数値に思えるかもしれません。しかし、その背後には、「正確な検査に基づいた、正しい診断と治療」という、医療の根幹をなす重要な要素が隠されています。 次回は「広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率」についてお話しします。