株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

NEWS

& COLUMNS

ニュース

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する当研究所の執務対応の方法について

NEWS

2021.01.13

当研究所は、今般の「緊急事態宣言」及び東京都の「緊急事態行動」を踏まえて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防及び拡散防止のため、一時的に当研究所内における執務を、可能な限り在宅勤務に切り替え、日本全国の出張業務を原則禁止することをもって鋭意対応いたします。

つきましては、在宅勤務の期間中における弊社宛のご連絡方法については以下のとおり実施いたします。

当研究所医療ITソリューションセンター(営業:03-5511-8153、テクニカルサポート:03-6257-3903)、及びヘルスケア政策&マネジメントセンター コンサルティングGr(03-6257-3902)における電話対応は、自動音声によるご案内となる場合がございます。すぐに応答ができかねる場合がございますが、何とぞご理解くださるようお願いいたします。

メールの運用は変わりませんので、ご用件の場合は、これまでと同様に各部署担当者宛にメール等にてご連絡ください。

ファックスは受信後確認され次第各担当者へメールにて転送する手順となりますことから、お急ぎの要件については各担当者のメールへ電子媒体にてお送りくださるようお願いいたします。

確認が遅れる可能性がありますので、可能な限り、メール等電子媒体にて各担当者にお送りいただくようお願いいたします。

何とぞご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

【受付中】DPCデータ提出スキル習得講座

SEMINAR

2025.06.16

※2025年度調査への対応版(様式3ファイルとKファイルの作成方法の変更、新しい提出支援ツールの使い方)は、2025年7月14日(月)に公開予定です。

※本講座は【入院】のデータ提出加算の内容です。【外来】のデータ提出加算についてはこちらの講座をご検討ください。

現在、「データ提出加算」の届出は、様々な入院料の要件となっており、DPCデータ提出業務の重要性が増しています。

そのような中、

○ データ提出業務を行える職員が1人しかいない

○ 毎回遅くまで残業して提出対応している

○ 職員教育の時間を取れない

○ 担当者が急に退職してしまいデータ提出に苦労している

というお声も多く、属人化による提出遅延のリスクや働き方改革対応への不安を抱えていらっしゃる病院様が多いのが実状ではないでしょうか?

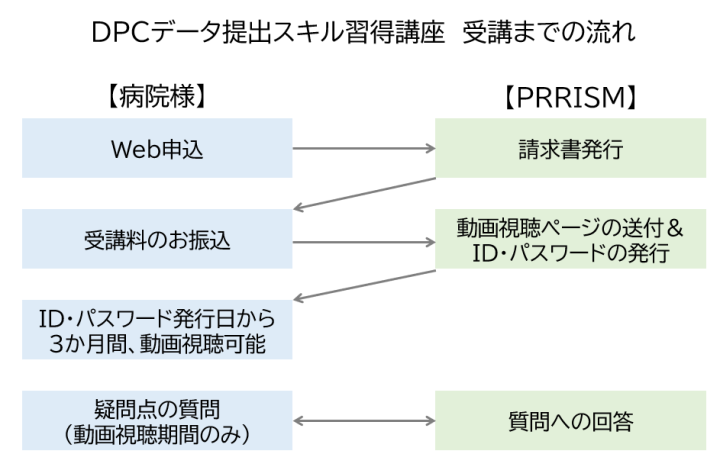

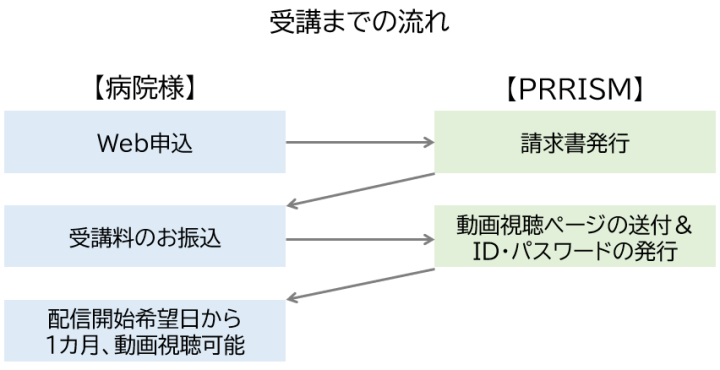

そこで今回、データ提出業務を担う人材の育成をご支援するための講座として大変ご好評いただいております「DPCデータ提出スキル習得講座」をお好きな時期(3か月)に受講できるようにいたしました。

本講座は、データ作成→形式チェック(データ提出)→再提出の各段階でのポイントを体系的に学べる内容になっています。

新入・新任職員向けの研修や現担当者の知識の棚卸しに、ぜひ本講座をご活用ください!

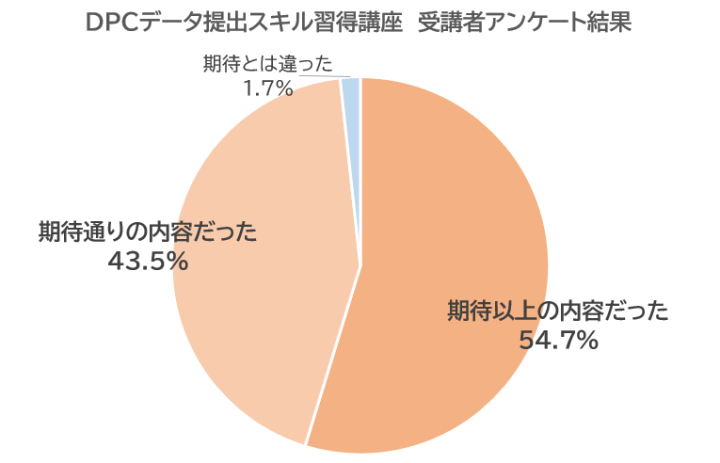

受講者様の声

「今回初めてデータ提出するため、大変参考になった。」

「初めてデータ提出業務に携わることになり不安でしたが、受講して不安が解消されました。」

「入力時短テクニックがとても参考になりました。 テンポよく具体的な説明をして頂き、勉強になりました。」

「一番頭を悩ませる形式チェックですが、詳細に解説があり今後はエラーに慌てずに対処出来そうです。」

「スムーズにエラーを消すことができ、残業を減らすことができた。」

「再提出時の修正方法が曖昧で不安でしたが、今回勉強させていただいて自信が持てるようになりました。」

留意事項

〇本講座は、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

弊社からの申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

【受付中】外来データ提出スキル習得講座

SEMINAR

2025.06.13

※本講座は【外来】のデータ提出加算の内容です。【入院】のデータ提出加算についてはこちらの講座をご検討ください。

当初、クリニック向けに創設された「外来データ提出加算」は、2024年度診療報酬改定において、一部の診療項目の施設基準にて要件化されました。

また、入院のデータ提出加算を届出している医療機関も届出(算定)が可能になりました。

参考:外来データ提出加算の概要

● 生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱに付随して月1回50点算定

● 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料に付随して月1回50点算定

● 疾患別リハビリテーション料に付随して月1回50点算定

今後も外来データ提出の必要性や重要性が高まることが予想される一方で、外来データ提出の仕組みや作成ルールに精通している人材が多くない実状もあります。

また、「外来収入増加のために加算算定を検討しているが、何をすれば良いのかわからない」というお声も多く頂戴します。

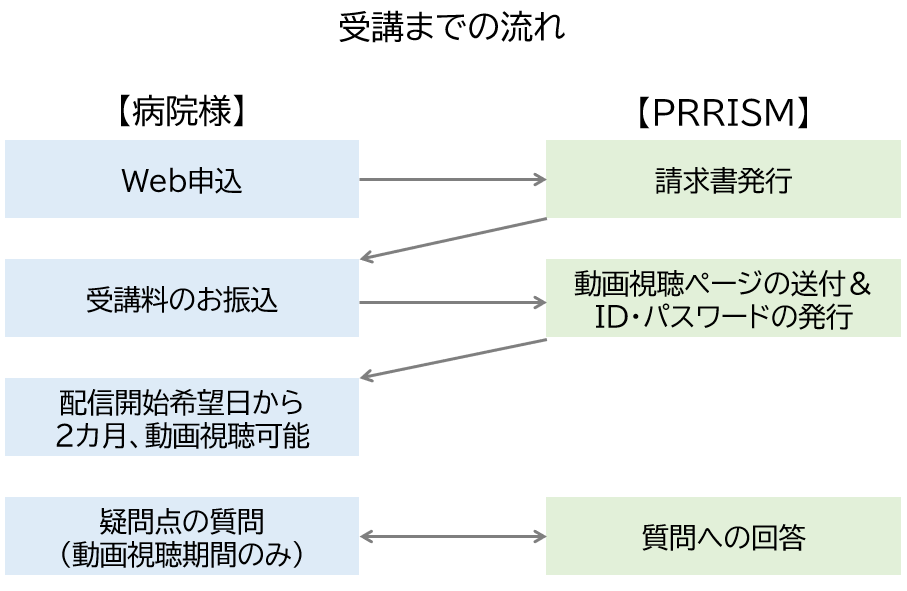

そこで今回、外来データ提出業務を担う人材の育成をご支援するために、スキル習得講座を開講いたします。現在開講中の入院版は、すでに300名以上の方に受講いただいている人気の講座でございます。

是非とも貴院の職員教育の教材としてご活用いただけますと幸いです。

留意事項

〇本講座は、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

弊社からの申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

【受付中】病院事務職員のための「医療オープンデータ活用講座」

SEMINAR

2025.05.12

「データ活用と言われても、何から始めればいいかわからない…」

「自院の強みや課題を、もっと客観的に把握したい…」

「表計算ソフトなら使えるけど、専門的な分析は難しそう…」

このようなお悩みを抱える病院事務職員の皆様へおすすめの講座が開講します!

最近は、国が公開している無償で自由に加工できる、いわゆるオープンデータがさまざま存在しています。

これらのデータを読み解き、活用することで、これまで感覚的に捉えていた自院の課題を数値で裏付けたり、地域における自院の立ち位置を明確にしたり、より根拠に基づいた病院経営が可能になります。

本講座では、「DPC公開データ(※)」「病床機能報告データ」「外来機能報告データ」「厚生局の施設基準届出データ」の4つを取り扱い、①データの入手方法、②実務での活用方法、③扱う際の注意点などを、初心者の方にもわかりやすく解説します。

特別なITスキルや統計の専門知識は必要ありません。

多くの病院で使用されている表計算ソフトを用いた簡単なデータ集計・可視化の事例をご紹介いたします。

(注)本講座では集計や可視化の事例をご紹介しますが、表計算ソフトの詳しい操作説明は行いません。予めご了承ください。

※DPC評価分科会が公開している「DPC導入の影響評価に係る調査『退院患者調査』の結果報告について」を指します。

【この講座で得られること】

■様々なオープンデータの種類と入手方法

■各オープンデータの見方、読み解き方の基礎知識

■各オープンデータの活用のヒント

留意事項

〇本Webセミナーは、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

申込後、24時間経っても申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

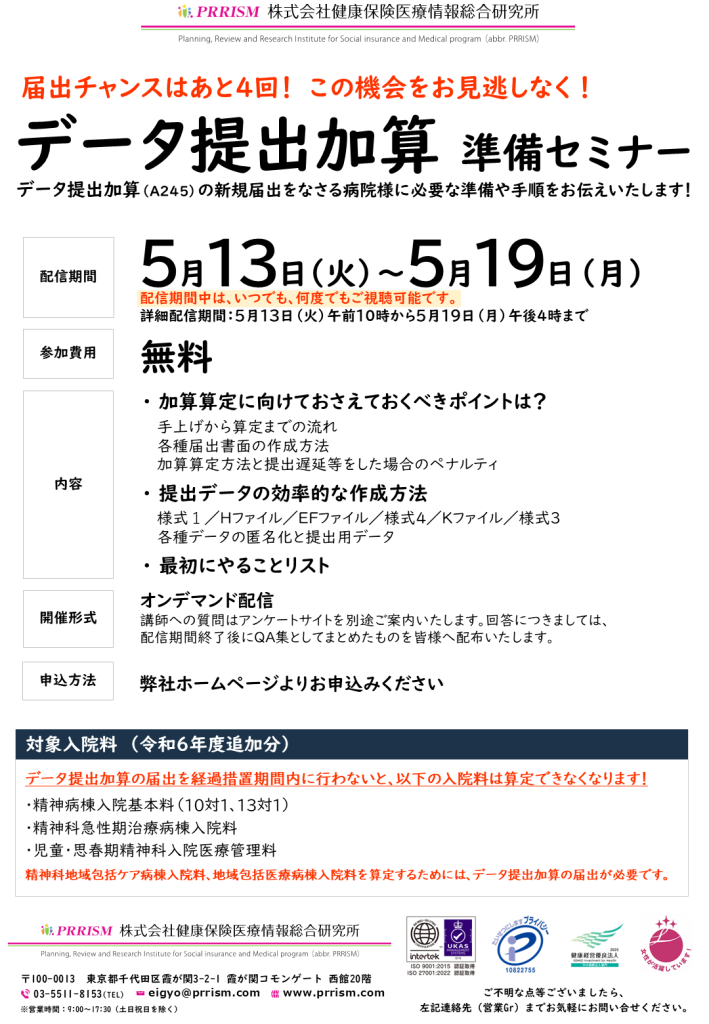

【受付終了】データ提出加算準備セミナー

SEMINAR

2025.04.21

はじめてデータ提出加算(A245)の届出をなさる病院様におすすめ!

データ提出加算(A245)は多くの入院料の施設基準において届出が要件となっております。令和6年度の診療報酬改定では「精神病棟入院基本料(10対1、13対1)」「精神科急性期治療病棟入院料」「児童・思春期精神科入院医療管理料」等が、対象の入院料に追加されました。

上記入院料を算定している病院様は、令和8年5月31日迄の経過措置期間内に「様式40の7」によりデータ提出加算の届出を行う必要があります。

電子カルテシステムの未導入等を理由に、これまでデータ提出加算の届出を見送られていた病院様も、この機会に是非ご参加ください。

このセミナーでは、データ提出加算とは、そもそも何か?という点から分かりやすく説明いたします。届出に向けて、院内で何が足りないのか?何を検討しなくてはいけないのか等 具体的な課題が見つかると思います。

【受付中!】施設基準マネジメントセミナー

SEMINAR

2025.04.14

2024年9月に開催し、大変ご好評だったセミナーを、受講者様の好きな時期に(30日間)視聴できるようにしました!

医療機関において、施設基準の届出や管理は、収入を左右する重要な業務の一つです。

一方で、施設基準は文章の構造が複雑であったり、管理すべき情報が膨大であったりと、奥が深いため独学では理解が難しい側面もあります。

そこで【基礎編】【届出・指標編】【適時調査編】の3つのテーマに分けて、施設基準をゼロから学ぶWebセミナーを開講いたしました。

基礎編では、施設基準を理解する上で押さえておきたい言葉の定義や、施設基準を管理する際に着目すべき5つの要素など、基本的な知識の習得を目指します。

届出・指標編では、施設基準の届出実務のために必要な知識や、届出をした後にモニタリングすべき指標や人員について理解を深めていきます。

適時調査編では、適時調査の大まかな流れを把握した上で、重点的にチェックされる診療項目やチェックの視点について学んでいきます。また、過去の指摘事項をもとに、適時調査に備えて準備すべきことを確認します。

ぜひ、この機会に弊社セミナーをご活用ください!

※本セミナーでは看護配置や様式9の詳細は解説しておりません。様式9について深く学びたい方はこちらのセミナーをご検討いただけますと幸いです。

【受講者様の声】

「簡潔に要点がまとめられていてわかりやすかったです」

「今まで何となく分かったつもりでいた細かい用語の違いなどが分かってよかったです」

「資料がとても良くできています。理解しやすいです。」

「届出時や届出までの準備で見落としがちなところを再確認できました。」

「実際の適時調査で指摘された内容や注意すべき点がわかりやく説明されていてよかった。」

「今までこのような施設基準の教科書になるようなものがなかったので大変良かったです」

留意事項

〇本Webセミナーは、ネクプロ社のセミナー配信サイトを使用します。推奨環境や視聴テストは、こちらをご覧ください。(注:リンク先では音声が流れます)

○受講にあたり、受講者側のカメラやマイクは使用しません。

申込後、24時間経っても申込受理メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。

恐れ入りますが、メールフォルダや受信設定のご確認をお願いいたします。

○ メールアドレスを誤って申込をされている

○ 迷惑メールフォルダに振り分けられている

○ メールボックスの最大容量を超えてしまっている

○ 通信会社の迷惑メールサービスにより、メールがブロックされている

現在申込受付中のセミナーはこちら!

COLUMN

2025.04.01