COLUMN

現在申込受付中のセミナーはこちら!

2024.07.04

株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

NEWS

& COLUMNS

COLUMN

2023.11.07

令和4年度の診療報酬改定で話題になった「リフィル処方箋」ですが、どのようなものかご存じでしょうか?

本コラムでは自院の外来診療機能の見直しを検討されているご担当者さま向けに、リフィル処方の基礎知識や実務上の注意点などおさらいしつつ、外来診療機能の見直しにリフィル処方をどう活かしていくかについて、全5回に分けて解説していきます。

前回は「リフィル処方箋を発行する際の、算定上の注意点」について解説しました。

第4回は「リフィル処方箋を発行する際の、実務上の注意点」について確認していきましょう。

リフィル処方箋を交付する場合、算定の留意事項も確認が必要です。

以下、リフィル処方箋を交付するにあたり、職種別に注意点をまとめましたので、参考にしてください。

■医師

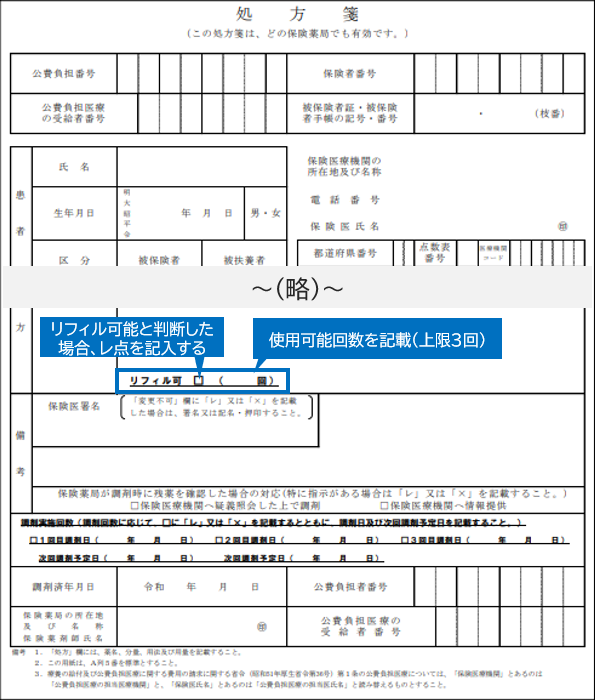

①リフィルによる処方が可能と判断した場合、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。

図Cのように、リフィル可能と判断した場合は、処方箋にレ点を記入し、使用可能回数を記載します。

(図C:中医協資料より)

電子カルテから処方箋を発行している場合、リフィル処方箋を発行するシステム操作について確認しておきましょう。

リフィル処方箋を交付する際は、カルテにリフィルによる処方が可能と判断した旨や判断した根拠についての記載が望ましいです。

稀に、患者自身がリフィル処方箋のレ点を勝手に書き込んで薬局に持ち込むケースがあるようですが、リフィル負荷の処方箋には該当欄に二重線を引くなど、患者が勝手に書き込めない対策が必要です。

②リフィル処方箋の特徴を理解しておく

リフィル処方箋は一般的な処方箋の利用方法が異なっており、以下の特徴については留意しておく必要があります。

・リフィル処方箋の総使用回数は3回までの上限がある

・1回あたりの投薬期間及び総投薬期間は、患者の症状を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする

・リフィル処方箋による1回目の調剤については、処方箋の交付日含めて4日以内(通常の処方箋と同様)とする

・投薬期間量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬はできない

・外用薬の投与時は、1回当たりの使用量および1日当たりの使用回数に加え、投与日数の記載をする

また、再診の必要性がある場合、リフィル処方箋による総投薬期間が終了する時期に来院するよう、患者への説明も必要です(診察予約の場合は日程調整も)。

上述の通り、投薬期間に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬はできない、とされています。

リフィル処方箋の対象外となる医薬品の例は、以下のようなものが挙げられます。

・投与日数制限のある、薬価収載1年未満の薬剤

・麻薬:(例:オキシコドン、モルヒネ等)

・向精神薬(例:アルプラゾラム、エチゾラム、ジアセパム、フルニトラゼパム等)

・覚醒剤原料の一部(ビバンセⓇ)

【リフィル処方箋の対象外となる湿布薬】

貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤(専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)のもの(例:ロキソニンテープ、モーラステープなど)

なお、用法・用量の記載は通常の処方箋と同様の扱いです。

■事務

診療報酬の観点からは、前述の算定要件の理解は必須です。しかし、減算規定の適用有無以外に大きな差はありませんので、リフィル処方箋だからといって身構える必要はありません。

リフィル処方箋が交付された場合、レセプト上は通常の処方箋と同じF400の処方箋料で算定します。

また、院内の体制においては、事務と医師の連携が非常に重要になります。上記の医師の注意事項を事務側でも把握し、適切・適正な算定になるよう医師との情報共有は適宜行いましょう。

事務から患者に処方箋を渡すときは、次のような対応ができると良いと考えます。

・リフィル可のレ点がある時は使用回数の記入漏れがないかチェックする

・投薬期間量に限度が定められている医薬品及び湿布薬が含まれていないかチェックする

・処方箋の有効期間は交付日含めて4日以内である旨の案内(1回目の処方について)をする

処方箋に対して疑義があると患者や調剤薬局に迷惑をかけるだけでなく、自院にとってもそれらの応対に時間を要します。疑義のないよう、可能な限り事務側でのチェックする体制を構築することが大切です。

以上、第4回「リフィル処方箋を発行する際の、実務上の注意点」の解説はここまでとなります。

「病院がリフィル処方箋を上手に活用するために」のコラムも次回が最終回です。第5回は「リフィル処方箋が広がった未来で、病院がやるべきこと」についてみていきましょう。