COLUMN

現在申込受付中のセミナーはこちら!

2025.04.01

株式会社健康保険医療情報総合研究所

Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)

NEWS

& COLUMNS

COLUMN

2024.04.25

重症度、医療・看護必要度は、各入院料や加算ごとに重症度割合の施設基準が設定されています。「急性期一般入院料を変更したい」、「新規加算の届出をしたい」といった場合のために、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合に係る基準値の把握は必要です。

また、診療報酬改定のたびに該当患者割合の施設基準値や評価項目が変更されてきました。

令和6年度診療報酬改定では、急性期一般入院料1の該当患者割合の基準を2つに分けたうえで、両方の基準を満たす場合にのみ施設基準を満たすこととしました。急性期一般入院料1についてはA項目とC項目による得点のみが判定基準に採用され、また、B項目による得点は基準から除外されています。急性期一般入院料2から5の判定基準に変更はありませんが、評価項目が見直されたこと等に伴い、該当患者割合の基準値は変更されています。

目次

重症度、医療・看護必要度は、評価項目ごとに点数の配分が異なります。例えば、A項目の各項目は1点または2点と点数配分が異なります。ここでは、評価項目を評価した場合に、重症度、医療・看護必要度として何点となるかについてご紹介します。コラム3でどのような評価項目があるのかもご紹介していますので、合わせてご活用ください。

(看護必要度(一般病棟用)の手引きはこちら(274~334頁)別紙7【令和6年度版】)

「A項目:モニタリング及び処置等」では、A1~A4までを1点、A5、A6②④⑤⑥⑩、A7を2点、A6①③⑦⑧⑨⑪を3点で評価します。「A6:専門的な治療・処置」①~⑪の項目では、①③⑦⑧⑨⑪のいずれかに該当した場合に、3点、その他の項目のみに該当した場合は2点となります。

また、「A7:救急搬送後の入院」では、入院当日を含めた2日間を評価することが可能です。そして、「A3:注射薬剤3種類以上の管理」では7日間を該当日数の上限とするとともに静脈栄養に関する薬剤が除外されたことに注意が必要です。(除外となる対象薬剤のレセプト電算コードはこちら(311~334頁)別紙7別表2【令和6年度版】)

なお、重症度、医療・看護必要度Ⅱではすべての項目をレセプト電算コードから評価しますが、重症度、医療・看護必要度Ⅰでも「A3:注射薬剤3種類以上の管理」「A7:専門的な治療・処置」①~④、⑥~⑨では使用薬剤の状況をレセプト電算コードから評価する必要があります。

(レセプト電算コードの評価方法については、コラム4へ)

「B項目:患者の状況等」では、患者の介助状況や意識レベルなどの状況を評価します。患者の意識レベルや介助状況によって、0~2点の得点となります。「B9:移乗」、「B10:口腔清潔」、「B11:食事摂取」、「B12:衣服の着脱」の場合は、当日に介助を実施したかどうかにより得点となります。

令和6年度の改定により、急性期一般入院基本料1ではB項目を基準に用いないことになりましたが、毎日評価を行うことが必要とされています。

「C項目:手術等の医学的状況」では、該当手術や検査により得点されます。各項目によって、手術当日から得点可能な日数が定められています。C項目はすべての項目において重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡともに、レセプト電算コードによる評価が必要です。

(レセプト電算コードによる評価方法については、コラム4へ)

各患者のABC項目それぞれのスコアリングが、重症度、医療・看護必要度の各判定基準を満たすかどうかで該当患者割合が変化します。該当患者の判定基準も診療報酬改定で変更されることがあるので最新情報を取得しておきましょう。

具体的な判定基準【令和6年度版】

令和6年度診療報酬改定により、該当患者の基準は次のように変更されました。

(1)急性期一般入院料1及び特定機能病院入院基本料7対1及び専門病院入院基本料7対1では、次の割合①と割合②に該当する患者割合がいずれも定められた基準値を満たす必要があります。

(割合①)A項目3点以上 または C項目1点以上 に該当する患者の割合

(割合②)A項目2点以上 または C項目1点以上 に該当する患者の割合

(2)急性期一般入院料2~5においては、従来通り次の3種類の基準を用います。下記のいずれかを満たす患者の割合が、定められた基準値を満たす必要があります。

・A項目2点以上 かつ B項目3点以上

・A項目3点以上

・C項目1点以上

(3)総合入院体制加算では、下記のいずれかを満たす患者の割合が、定められた基準値を満たす必要があります。

・A項目が2点以上

・C項目が1点以上

(4)地域包括ケア病棟では、下記のいずれかを満たす患者の割合が、定められた基準値を満たす必要があります。

・A項目が1点以上

・C項目が1点以上

各病棟でどの判定基準に該当する患者が多い傾向にあるのかを把握することで、どのような病態・疾患の患者が減少すると該当患者割合の減少へ影響しやすいなどの情報を把握することが可能です。

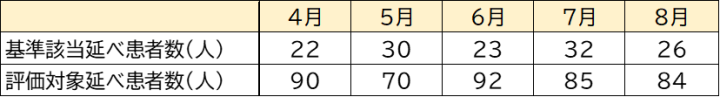

重症度、医療・看護必要度における該当患者割合は、

基準該当延べ患者数 ÷ 評価対象延べ患者数

によって算出することができます。(評価対象患者については、コラム5へ)

該当患者割合の算出期間は、算出したい月の前3カ月で算出します。

例)該当患者割合の算出方法

7月の基準該当患者割合(4月~6月で算出)

(22+30+23)÷(90+70+92)=29.8%

8月の基準該当患者割合(5月~7月で算出)

(30+23+32)÷(70+92+85)=34.4%

該当患者割合は施設基準の対象となる医療機関全体で算出しますが、病棟ごとに細かく算出することで、どの病棟で該当患者割合が低くなると施設基準が満たしにくくなる、といった予想が可能となります。

先ほど算出した該当患者割合は入院料や入院料加算ごとに基準値が異なります。この基準値は診療報酬改定のたびに変更されることがありますので、最新情報を取得して自院の該当患者割合が最新の施設基準を満たすかどうかをチェックしておきましょう。看護必要度Ⅰと看護必要度Ⅱで基準値は異なる点も把握しておく必要があります。

参考として、令和6年度における入院料・加算ごとの該当患者割合の基準を掲載します。

重症度、医療・看護必要度の重症度割合は季節変動などの入院患者動向によって大きく変動し得ます。評価基準や算出方法を正しく用い、自院の該当患者割合の傾向を把握しましょう。

弊社では看護必要度の変動に対応可能なシステムをご提供しております。ご興味がございましたら下記リンクよりお問い合わせください!

・DPCデータから割合を自動で算出できる

・基準値を満たしているか自動判定できる

・病棟ごとの分析ができる

DPC Bakeryデモ受付

貴院DPCデータから算出した集計結果を基にデモンストレーションが可能です!

その他、重症度、医療・看護必要度の知りたい内容については、下記コラム(全8回)をぜひご覧ください。

コラム1:重症度、医療・看護必要度とは?

コラム2:重症度、医療・看護必要度は何のため?

コラム3:重症度、医療・看護必要度は何を評価する?

コラム4:重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの違いは?

コラム5:重症度、医療・看護必要度はいつ評価する?

コラム6:重症度、医療・看護必要度は何点必要?何割必要? ※当ページ

コラム7:重症度、医療・看護必要度はどう変わってきた?

コラム8:病院全体で取り組む重症度、医療・看護必要度の精度向上